Romo datang ke rumahku. Seperti biasanya, tanpa mengetuk pintu. Langsung masuk ke dalam rumah. Mengagetkan istri dan anak-anakku yang sedang melihat TV di ruang tengah. Seperti biasa, istriku bersalaman dan mencium tangannya. Aku segera berjalan tergesa-gesa keluar dari kamar kerjaku.

DI rumah, aku sengaja membuat ruang 3 x 3 m untuk tempat bekerja. Lebih tepatnya, tempat aku memboyong pekerjaan kantor yang belum selesai, atau mungkin lebih tepatnya pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Selesai satu tugas, ditagih tugas berikutnya.

DI rumah, aku sengaja membuat ruang 3 x 3 m untuk tempat bekerja. Lebih tepatnya, tempat aku memboyong pekerjaan kantor yang belum selesai, atau mungkin lebih tepatnya pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Selesai satu tugas, ditagih tugas berikutnya.

Romo adalah cerminan kehidupan masa lalu, priyayi Jawa yang ingin menghidupkan nilai-nilai budaya Jawa. Baik sosial budaya maupun agama.

Cara pandang Jawa benar-benar mandarah daging dalam tubuhnya. Ciri khas romo mengenakan beskap atau surjan warna lurik.

Hanya sesekali pakai surjan warna polos dengan sarung batik Lar Gurda, motif batik kesayangannya.

“Mana suamimu?” tanya Romo pada istriku.

“Masih mengerjakan tugas kantor,” sahut istriku.

“Suamimu itu memang mental pegawai, kerja kerja dan kerja. Eling yo nduk, uripku iku mung sang dermo wae.” Istriku hanya tersenyum.

Aku segera menghampiri Romo. Menunjukkan sikap hormat khas budaya Jawa, patuh, ramah, taat dan penuh senyum.

Sebagai orang tua, romo menunjukkan sikap sebagai lelaki yang terhormat.

Berhasil mengantarkan semua anak-anaknya menjadi sarjana.

Sebagai anak tertua, aku mengerti betapa beratnya perjuangan Romo membesarkan kami semua.

Beliau petani dan sekaligus pedagang yang ulet dan tidak pernah mengenal kata menyerah.

“Ada saatnya tubuhmu istirahat, ada saatnya kamu bekerja, ada saatnya juga kamu menyambung persaudaraan, ada saat juga juga nyembah marang gusti,” kata Romo dengan suara khasnya—dengan susunan kalimat tertata rapi dan diucapkan dengan jelas dan mantap.

“Inggih,” sahutku pelan.

“Ojo inggah inggih wae, mengko malah ora kepanggih,” kata Romo.

“Pangestune mawon,” jawabku.

“Aku tidak lama di sini, besok Jumat Legi sehabis salat Jumat kamu ajak istri dan anakku ke rumah, ada sesuatu yang penting,” kata Romo dengan nada suara bergetar.

“Inggih,” sahutku.

“Jumat Legi, ingat!”

“Inggih,” sahutku lagi.

“Beri tanda di kalendermu, jangan sampai lupa. Sudah aku mau meneruskan perjalanan ke rumah adik-adikmu.” Romo segera bangkit dan melangkah keluar ruang tamu.

Walaupun usianya sudah lebih dari 70 tahun, tapi langkahnya masih tegap juga.

Hubunganku dengan Romo, sebenarnya tidak begitu harmonis karena perbedaan prinsip.

Romo orang yang sangat teguh memegang prinsip kejawen, sedang aku selalu berusaha hidup di atas syariah Islam.

Sejak aku remaja, aku sudah berusaha membujuk Romo agar mau salat, tetapi selalu ditolaknya.

Ia mengatakan salat gerakan fisik itu tidak penting, yang penting hatinya salat, batinnya saja yang rukuk dan sujud.

Dengan keras aku membantahnya, bahkan aku pernah mengatakan perbedaan antara orang kafir dan muslim adalah salatnya.

Melihatku berkata keras dan sedikit kasar, Romo hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, “dari caramu berbicara dengan orang tua, aku tahu salat fisikmu belum menyentuh hatimu.”

Setelah berbicara seperti itu, Romo meninggalku. Duduk di teras, menghisap rokok kelobot kegemarannya sambil nembang.

Aku terdiam, Romo tidak bisa diubah dengan keras.

Kalau aku bersikap keras kepada orang lain, apalagi kepada orang tua, bagi Romo itu sebagai bukti jika salatku masih salat fisik, belum menyentuh hati.

Sejak peristiwa itu, aku sangat hati-hati kalau mengajak Romo salat.

Hampir setiap malam, aku mendoakan agar Romo diberi hidayah oleh Allah agar mau mengerjakan salat.

Keyakinan kejawen sudah melekat dalam dirinya, warisan dari nenek moyang sejak dulu kala.

Di desa, Romo dikenal sebagai orang yang mempunyai akhlaq yang sangat baik, santun dalam perkataan dan sopan dalam perbuatan.

Pribadi yang gemar menolong orang lain.

Kata orang-orang, jika Romo mau maju sebagai kepala desa, pasti akan memenangkannya tanpa perlu modal.

Saat aku bersikap kurang baik, atau berbicara agak kasar kepada orang lain, Romo selalu menegurku

“Salatmu belum salat hati, baru salat fisik.”

Aku hanya terdiam, lalu mencoba men jelaskan salat itu harus ada gerakan fisiknya, kalau tidak ada gerakan fisik maka belum disebut salat, hanya kebatinan saja tidak bisa disebut salat.

Lalu aku berkata kepada Romo, “seharusnya kalau romo di KTP-nya tertulis Islam, ya harus salat.”

Romo dengan tersenyum berkata “aku sudah salat, bahkan bekasnya dalam keseharian lebih terlihat dari salatmu.”

Mendengar sindiran Romo, aku selalu berusaha agar bisa salat dengan baik—yang terwujud dalam akhlaq baik sehari-hari, namun tidak mudah.

Aku belum bisa menjadi pribadi yang santun seperti Romo.

“Jumat legi itu kapan?” tanya istriku membuyarkan lumananku.

“Lihat saja kalender!” sahutku sambil tertawa, karena aku sendiri juga tidak tahu kapan Jumat legi, rasanya aku termasuk generasi Jawa yang sudah tidak hafal nama-nama hari menurut hitungan Jawa.

“Jumat depan!” seru istriku yang masih berdiri di depan kalender.

***

Aku hampir saja lupa janji dengan Romo untuk berkumpul pada Jumat Legi setelah salat Jumat.

Ingatanku kembali bangkit, saat membaca grup WA keluarga yang semua membahas pertemuan itu.

Ada yang baru siap-siap, ada juga yang sudah memasang status OTW.

Tidak lama kemudian adikku yang terkecil, sudah memasang status, aku sudah sampai di lokasi.

Aku membayangkan akan terjadi pertemuan besar.

Romo memiliki 6 enam anak dan 25 cucu, serta 3 cicit.

Adikku yang pertama dan kedua, justru sudah mempunyai cucu.

Sedang aku terlambat mempunyai anak.

Setelah 6 tahun menikah baru dikarunai anak.

Aku segera meluncur menuju rumah masa kecil.

Rumah di mana aku dilahirkan, 50 tahun lalu.

Tidak banyak perubahan di rumah itu, rumah joglo dengan pilar-pilar kayu jati yang sudah ratusan tahun bertahan dari serangan rayap-rayap, bertahan dalam tikaman udara dingin dan panas.

Ibu menyambut kami dengan sambutan yang hangat. Sedang Romo belum terlihat.

Di mana Romo? Tanyaku dalam hati.

Dengan wajah sendu ibu menjelaskan, jika Romo sejak pagi tadi berbaring di ranjang, tubuhnya tiba-tiba lemah dan tenaganya seolah-olah habis, musnah dibawa angin.

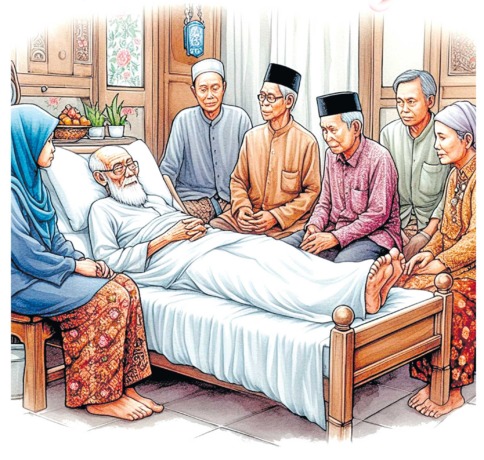

Kami segera bergegas ke kamar tempat Romo beristirahat.

Yang boleh masuk hanya 6 anak-anak Romo, dan tentu saja ibu, istri yang telah menemaninya lebih dari 50 tahun.

Romo berbaring di atas ranjang. Ada sekitar 3 bantal yang digunakan romo untuk berbaring dengan posisi kepala agak duduk.

Aku segera bersalaman dan mencium tangan Romo, lalu duduk bersimpuh di lantai —duduk hormat anak kepada orang tua.

Adik-adik yang lain mengikuti apa yang aku lakukan, bersalaman, mencium tangan dan duduk bersimpuh.

“Ada yang penting, yang ingin aku sampaikan ke anak-anakku semuanya. Saatnya itu tiba, aku harus pergi dari alam ini ke alam kelanggengan, gusti sudah menanggilku, sebentar lagi aku harus pergi,” kata romo pelan dengan intonasi yang jelas tanpa ada keraguan.

“Romo mau pergi? Kami anak-anak Romo masih butuh bimbingan, apakah romo tidak ingin melihat cucu-cucu dan cicit yang akan jadi penyemangat hidup?” sahutku, aku sendiri tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi.

Romo berkata seolah-olah ajal sudah menempel di hidungnya.

“Semuanya sudah ditulis oleh gusti pengeran, tidak bisa ditolak,” Romo berhenti sebentar, lalu pandangannya menyebar ke sekitar.

Pandangan itu berhenti tepat ke arahku, “sebagai anak tertua, Romo ingin kamu bisa ngemong adik-adikmu.”

“Romo jangan membuat hati kami bingung?” tanya adikku yang bungsu dengan nada cemas.

“Semua harta yang Romo punya, sudah Romo be ikan kepada kalian semua. Sekarang, waktunya sudah usai. Romo ingin tidur. Hati sudah tenang melihat kalian seperti sekarang. Tolong jaga ibumu baik-baik, ibumu telah mengabdikan seluruh hidupmu untuk kesuksesan kalian semua.”

Suasana menjadi senyap. Hanya tangisan yang mulai terdengar. Wajah-wajah terlihat mendung dan hujan akan segera turun.

“Kang Mas bercanda kan!?” seru ibu.

“Tidak, Dik. Ini saatnya aku pulang, sudah saatnya. Tidak ada yang bisa menolak dawuhe gusti. Aku meminta maaf kepadamu, jika selama ini aku belum bisa menjadi suami yang baik, terima kasih kamu sudah menjadi istri yang baik. Anak-anakku semua, Romo meminta maaf jika selama ini Romo belum bisa menjadi orang yang terbaik bagi kalian.”

Romo terdiam sejenak, menarik napas panjang. Tiba-tiba seperti ada kekuatan yang menarik sesuatu dari Romo.

Tubuh Romo bergetar sebentar lalu diam tidak bergerak.

Inna lillahi wa inna ilaihi rojoun, Ibu memeluk Romo dengan air mata yang tidak bisa dibendung. Suara tangis membuat warga sekitar berkumpul di rumah kami.

Aku segera menyedekapkan tangan Romo, seperti orang yang akan mengerjakan salat.

Jika dulu semasa hidup beliau, aku tidak bisa mengajak salat, setelah beliau wafat aku bisa menyedekapkan tangannya dalam posisi seperti akan salat.

Orang orang berkumpul dengan cepat, modin desa yang merupakan teman bermainku sejak kecil menghampiriku.

“Mas, Romo diurus seperti orang Islam?” tanyanya pelan.

“Beliau beragam Islam walau…” aku terdiam.

“Disalati di rumah saja, tidak usah dibawa ke masjid,” katanya lagi.

Aku hanya mengangguk pelan. Sebenarnya aku ingin membawa jenazah Romo ke masjid sebagaimana tradisi di dusun ini, akan tetapi aku memahami jika masarakat kurang berkenan Romo dialati di masjid.

Semua orang dusun ini mengetahui, Romo satu-satunya orang Islam di dusun yang tidak pernah ikut salat di masjid.

Salat jenazah dimulai, hanya 5 orang yang bersedia mengerjakan salat jenazah, aku dan dua adikku, modin desa dan Kiai Mukhlis.

Tapi aku bersyukur, masih ada yang salat jenazah, terutama kepada Kiai Mukhlis.

Setelah salat jenazah, aku menciumi tangan beliau sebagai terima kasih tidak terhingga.

“Romomu banyak membantu saat aku mendirikan pondok, semoga itu menjadi penolongnya kelak di depan Allah. Beliau banyak menyembunyikan kebaikan dari mata manusia,” kata Kiai Mukhlis.

Aku hanya terdiam. Kiai Mukhlis benar, ada kebaikan Romo yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk kami anak-anak.

Aku tidak pernah tahu jika Romo membantu berdirinya pondok pesantren, semoga masih banyak kebaikan Romo yang tidak aku ketahui, dan rasanya aku tidak perlu mengetahuinya, Allah maha mengetahui dan tidak pernah lupa. Allah, Tuhan yang maha pemaaf. (*)

Mendalan, 3 Januari 2024